写字楼办公的沉浸式艺术体验空间能否焕发创新灵感

更新日期:

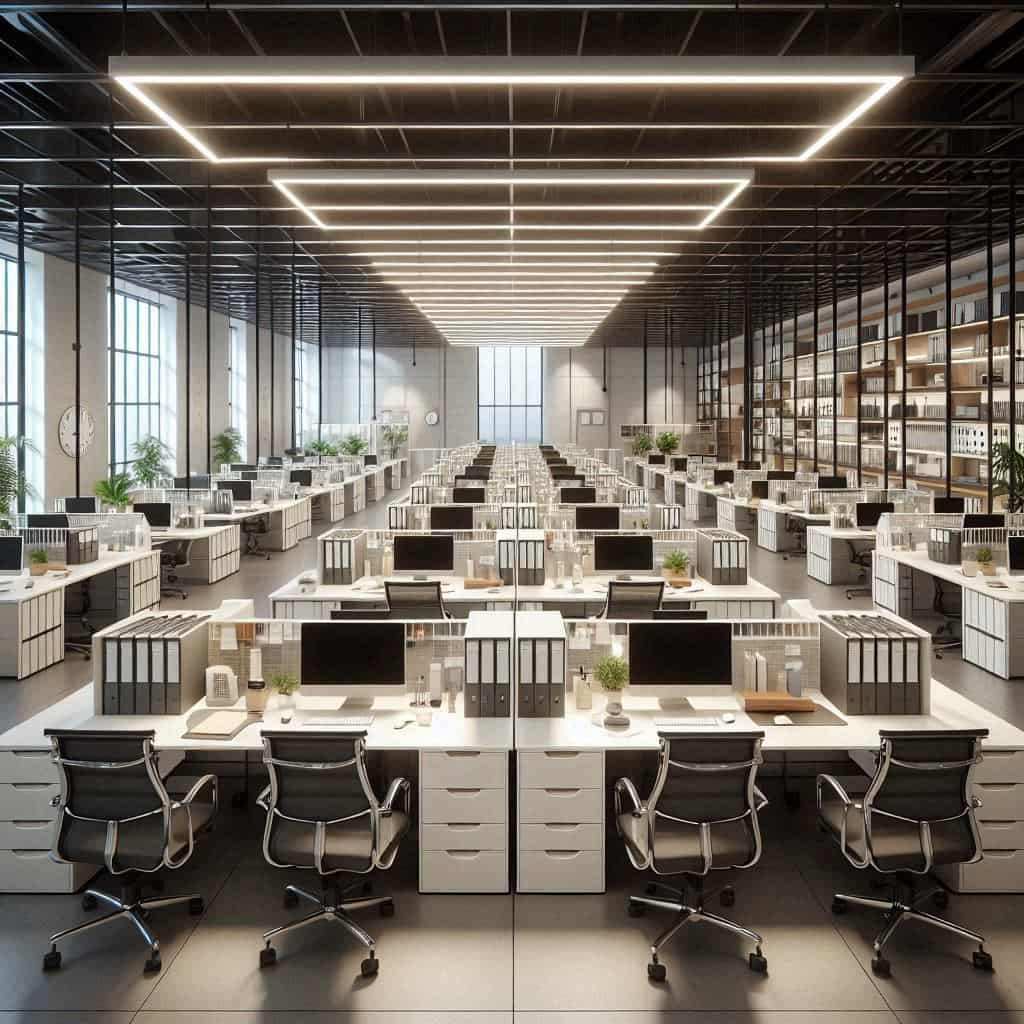

在快节奏的现代办公环境中,如何激发员工的创造力成为企业关注的重点。传统格子间的封闭布局和单调色调往往限制了思维的发散,而一种将艺术与办公空间融合的新模式正在悄然兴起。这种模式通过打造沉浸式的艺术体验环境,为日常工作注入更多可能性,让员工在视觉与感官的刺激中找到灵感的火花。

艺术与办公的结合并非简单的装饰堆砌,而是通过空间设计传递情感与理念。比如金都国际在公共区域引入了动态投影装置,将自然景观与抽象艺术轮流呈现,让员工在休息时仿佛置身于不断变幻的创意世界。这种设计不仅缓解了工作压力,还通过非语言的方式激活了右脑思维,为解决问题提供了新的视角。

心理学研究表明,环境对认知能力的影响远超预期。当人们处于充满美学元素的空间时,大脑的默认模式网络会更活跃,这正是发散性思维产生的生理基础。某科技公司将会议室改造成小型画廊,墙面展示着员工创作的数字艺术作品,结果发现跨部门会议的提案效率提升了27%。这说明艺术环境的非结构化特质能有效打破固定思维模式。

沉浸式艺术的互动性尤为重要。触摸感应墙面、声光联动装置等科技手段,让员工从被动观察者变为参与创造者。一家设计公司在茶水间设置了AR涂鸦墙,员工可以用手机扫描触发三维动画,这个设计意外促成了多个项目的跨界合作。当艺术体验从观赏升级为互动,它就成为连接不同专业思维的纽带。

这种空间的打造需要把握平衡。过度强烈的艺术表达可能造成注意力分散,理想的设计应当像音乐中的背景和弦,既提供氛围又不喧宾夺主。采用模块化艺术装置是不错的选择,既能定期更新内容保持新鲜感,又可以根据工作需求调整展示强度。例如某广告公司采用可旋转展板系统,周一至周三展示抽象作品激发创意,周四周五则切换为静物摄影帮助集中精力。

从成本效益角度看,艺术化办公空间具有长尾价值。虽然初期投入高于传统装修,但由此提升的员工满意度、品牌形象和创新能力带来的回报难以量化。有数据显示,这类空间中的团队专利申报量平均增加40%,人才留存率提高35%。这提示我们,创造力培养其实是最具潜力的基础设施投资。

未来的办公空间或将彻底模糊工作与艺术的界限。随着VR技术和生物传感的发展,个性化艺术环境将成为可能,系统能根据使用者的脑波状态自动调节光影与色彩。这种深度定制的创意生态,或许会重新定义我们对工作效率的认知,证明灵感从来不是偶然的馈赠,而是可以被精心设计的必然。

当冰冷的钢筋玻璃幕墙被赋予艺术的温度,办公空间就完成了从生产车间到灵感实验室的蜕变。这种转变背后是对人类认知本质的尊重,证明创新不是压榨的结果,而是在适宜环境中自然生长的果实。或许某天,评估一个办公场所的标准不再是租金单价,而是它每秒能激发多少有价值的灵感火花。